您当前所在的位置 : 资讯平台 > 教学管理

吉林大学:思政课在校内有很高的人气

2017-03-06 来源: 中青在线 作者: 王培莲

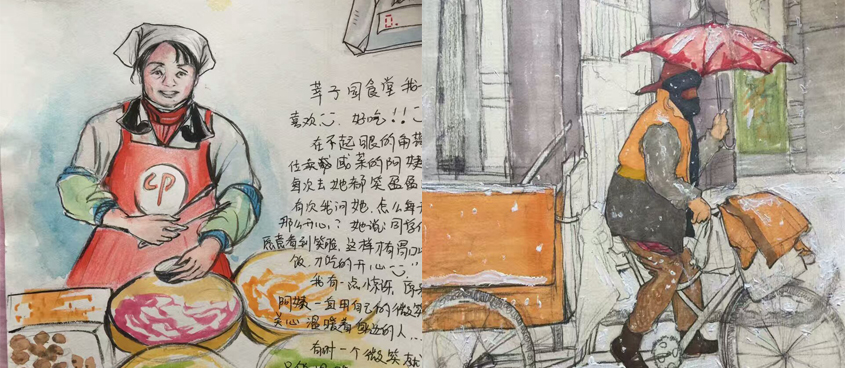

中青在线讯(于姗姗中国青年报·中青在线记者王培莲)吉林大学2016级学生郑雪芳手绘了一副画,一位站在咸菜盆后边,衣着整洁、笑容和善的学校食堂阿姨。画的右边配着文字,“在莘子园食堂不起眼的角落,有一位卖咸菜的阿姨,每次见她都笑盈盈的。有一次我问她,怎么每天都那么开心?她说,同学们愿意看到笑脸,这样才有胃口吃饭,才吃得开心。我有一点惊讶,原来阿姨一直用自己的微笑关心、温暖着身边的人……”

郑雪芳的画作是思想道德修养与法律基础课(以下简称“基础”课)——“社会公德随手拍(画)”的作业。布置这项作业正是吉林大学马克思主义学院“基础”课教研室主任石瑛。在她看来,这种体验式教学尊重学生的表达,关注他们的内心世界,能帮助其正确处理基本理论与具体情境、理论认同与行为养成之间的关系。

在吉林大学,思想道德修养与法律基础课将“体验式”教学模式融入课堂教学中,推行教学改革,成效显著。早在2007年,该课程就被评为国家级精品课、2014年入选吉林大学首批慕课、去年首次尝试开设吉林省内跨校慕课。

多年来,石瑛按照体验式教学的导入启动、活动体验、反思分享、总结提升这一模式设定,先后组织学生开展了校内外调研、“我心中的社会主义核心价值观”、“晒梦想”等主题活动。同时她还鼓励学生通过视频、音频、PPT、图片、文字等形式,总结和展示自己的实践成果。这样可以实现教师和学生两个主体的双向平等、能动和促动,石瑛说。

在吉林大学中心校区的“三教”大厅一角,有个由学校向日葵社团设置的“自助爱心义卖架”。师生们自助投币购买标注好价格的文具。向日葵社团原负责人左琦介绍,义卖的收支有详细记录,所得收益全部捐赠。除了义卖,他们还定期开展关注自闭症儿童、短期支教、关爱孤寡老人等活动。经过几届学生的努力,社团在不断地壮大。而这个社团,最初就产生于马克思主义学院朱翠微老师的“基础”课上。

朱翠微已经教了十年“基础”课。在她看来,道德和思想政治素养不仅是教授出来的,更是引导学生在实践中摸索出来、感受到的。每学期的“基础”课之初,她都会事先提出选题范围、公布任务要求,采取分组实践、集中汇报和公开评分的形式,鼓励学生用一个学期的时间去完成一项实践任务。评分时,她会当堂公布成绩,营造公平、公开的气氛。“事实证明,学生的潜力是无穷的。”对学生的信任让朱翠微收获了很多惊喜。

“‘基础课’教师以及其他思政课教师积极探索,言传身教,让正确的理论、科学的知识渗透到学习和生活中,潜移默化地影响学生。”吉林大学马克思主义学院院长韩喜平说。

“思政课在校内有很高的人气。”郑雪芳说,她喜欢上思政课,因为她有了一个可以梳理和表达感触的平台。