您当前所在的位置 : 资讯平台 > 媒体聚焦

世界读书日丨习近平谈读书

2020-04-23 来源: 中国人民大学马院 作者: 未知

世界读书日

每年的4月23日是世界读书日。设立读书日的目的,在于鼓励更多的人去阅读和写作,在书香中汲取人生智慧,涵养浩然之气,让书中的智慧陪伴在每个人身边。作为党和国家领导人的习近平素有“书迷”之称,有着自己独特的阅读经历和读书心得,这个读书日让我们聆听习近平谈读书!

每年国家主席习近平发表新年贺词时,在鼓舞人心的内容之外,身后书架里琳琅满目的书籍也十分引人关注。

01“我最大的爱好是读书”

习近平十分喜爱阅读,在青年时期就和书本结下了深厚的情谊。1969年1月13日,习近平同20多名同学,背负行囊,与北京市其他学校的知青同乘一趟知青专列奔赴陕北延安农村,开始了上山下乡的艰苦历程。位于黄土高原的延川县梁家河村,一年四季降水很少,土地贫瘠;位于大山深处,交通不便,可以说是全国插队知青中条件最艰苦的地方之一。在这样艰苦又充实的七年生活里,习近平坚持阅读、坚持写作,和他同去的知青戴明回忆:“近平在梁家河从来没有放弃读书和思考”;知青雷平生说:“在20世纪70年代,马克思列宁主义一些经典著作,如《共产党宣言》《法兰西内战》《哥达纲领批判》《反杜林论》《国家与革命》等,是要求和鼓励学习的,也是近平反复阅读学习过的。”

02习近平的“读书故事”

1969年,15岁的习近平在延安开始知青生涯。现任梁家河村村支书的石春阳在给知青扛箱子时,拿了习近平一个较小的箱子,以为轻松一些,结果在路上还是落在了后面。等歇息的时候,他随手掂量了一下别人扛的大箱子,才发现远没有自己的沉。他后来才知道,那个箱里面装了一箱子书。

习近平曾多次提起青年时期的读书故事。2013年“五四”青年节,他在同各界优秀青年代表座谈时说,“我到农村插队后,给自己定了一个座右铭,先从修身开始。一物不知,深以为耻,便求知若渴。上山放羊,我揣着书,把羊圈在山坡上,就开始看书。锄地到田头,开始休息一会儿时,我就拿出新华字典记一个字的多种含义,一点一滴积累。”;

2015年10月,习近平在伦敦金融城市长晚宴演讲时谈起插队生活,“年轻的我,在当年陕北贫瘠的黄土地上,不断思考着‘生存还是毁灭’的问题,最后我立下为祖国、为人民奉献自己的信念。”

03读书还应“善读”

习近平不仅博览群书,而且有一套行之有效的读书方法。知青雷平生回忆到,习近平看书十分注重分析对比,“一方面,近平会就一个观点、一个史实找出很多相关的参考书籍来阅读比较,从不同的侧面去了解和分析这个问题。另一方面,他形成自己的见解和观点,也会跟别人进行讨论。他看书经常是几本书同时看,有所对比,有所分析,不但比较几种说法的同异,也推敲作者为什么这么说,正所谓‘既知其然,又知其所以然’。”

在担任浙江省委书记时,习近平在《浙江日报》“之江新语”栏目多次发表有关求知读书的短评。2006年3月1日,他发表了题为“求知善读,贵耳重目”的短评,其中说,“对学习的追求是无止境的既需苦学,还应‘善读’。一方面,读书要用‘巧力’,读得巧,读得实,读得深,懂得取舍,注重思考,不做书呆子,不让有害信息填充我们的头脑;另一方面,也不能把读书看得太容易,不求甚解,囫囵吞枣,抓不住实质,把握不住精髓。”

习近平在中央党校2009年春季学期第二批进修班暨专题研讨班的开学典礼上也强调,“读书是一个长期的需要付出辛劳的过程,不能心浮气躁、浅尝辄止,而应当先易后难、由浅入深,循序渐进、水滴石穿。正如荀子在《劝学篇》中所说:‘不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海’。”

2013年,在中央党校建校80周年庆祝大会暨2013年春季学期开学典礼上,习近平总书记说:“经常听有的同志说自己想学习,但‘工作太忙,没有时间学习’。听上去好像有些道理,但这绝不是放松学习的理由。”习近平表示,“哪怕一天挤出半小时,即使读几页书,只要坚持下去,必定会积少成多、积沙成塔,积跬步以至千里。”

读书这个爱好,伴随着习近平从梁家河村的窑洞到清华大学的课堂,从正定到福建,从浙江到中央,一路追寻过来,读书已经成为他的一种生活方式,存在于他工作、生活的每一个片段,日积月累,逐渐积淀成为治国理政的大智慧。

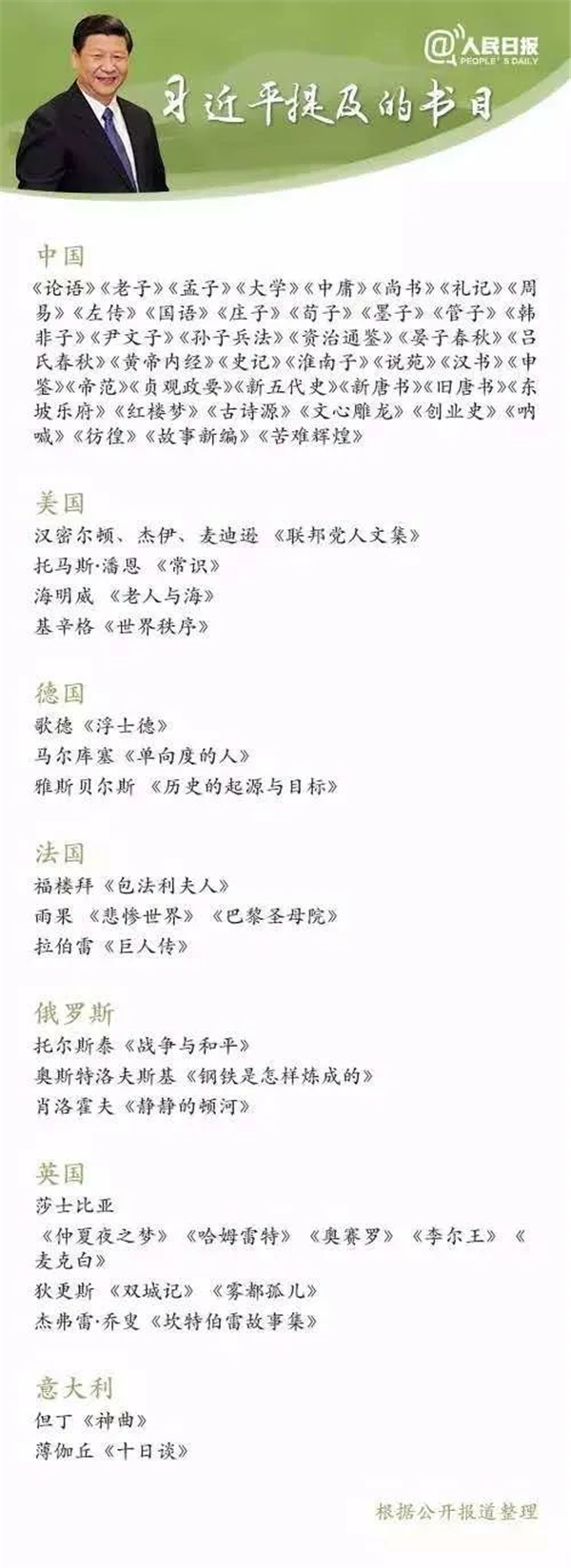

习近平提及的书目