您当前所在的位置 : 资讯平台 > 高校思政新闻

靳诺书记微党课:人民至上——中国共产党永恒的价值追求

2020-07-02 来源: 中国人民大学官微 作者: 中国人民大学官微

1921-2020

初心不改,九九如一

不忘初心,永远奋斗

“心有所信,方能行远”

今天,让我们一起聆听

中国人民大学党委书记靳诺

深刻讲述

高校党组织战“疫”示范微党课

各位老师、各位同学,同志们:

大家好!今天是中国共产党99岁的生日。回望近百年的峥嵘岁月,我们党初心不改、矢志不渝,团结带领人民历经千难万险,攻克了一个又一个看似不可攻克的难关,创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。在这个不平凡的日子,我们共同开启“党旗飘扬、筑牢红色防火墙”高校党组织战“疫”示范微党课“七一”专题活动。

在今天的微党课中,我将和西安交通大学、四川大学、北京科技大学的党组织书记和基层党员代表,从“人民至上”“传承西迁精神”“构建人类命运共同体”“让党旗飘扬在战疫一线”等方面,与大家一起,认真重温习近平总书记有关重要论述,深刻感悟中国共产党的初心使命,大力激发教育报国的时代担当,切实增强为党育人、为国育才的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

我今天与大家交流的主题是“人民至上——中国共产党永恒的价值追求”。

大家都知道,前不久刚刚闭幕的2020年全国“两会”,是一次备受瞩目的“非常两会”。习近平总书记在全国“两会”上先后四次“到团组”,每到一个团组,他都在交流和讲话中,结合举国上下同心抗疫的真实故事,生动诠释“人民至上”的理念。尤其令人印象深刻的是,在内蒙古代表团和湖北代表团,习近平总书记两次提到我们的新冠肺炎治疗团队成功救治一位87岁老人的故事。他深情的说:“什么叫人民至上?这么多人围着一个病人转,这真正体现了不惜一切代价”。

“事非经过不知难”,对于这一点,大家都有很深的体会。面对新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件,习近平总书记从一开始就明确要求把人民生命安全和身体健康放在第一位,亲自指挥、亲自部署这场人民战争。全党全国全军戮力同心,调集最广泛资源开展大规模救治,不遗漏一个感染者,不放弃每一位病患,从出生仅30个小时的婴儿至100多岁的老人,创造出一个个生命奇迹。可以说,面对相同的抗疫斗争,中国共产党人始终坚持“人民至上”的价值追求,就是中国在全球范围率先有效控制疫情的“秘诀”。这份充满中国力量、彰显中国精神、体现中国效率的“中国答卷”,得到了全世界人民的普遍赞誉。

翻开党的十九大报告,从“永远与人民同呼吸、共命运、心连心”到“坚持以人民为中心的发展思想”,从“人民日益增长的美好生活需要”到“让改革发展成果更多更公平惠及全体人民”......“人民”二字始终醒目、人民情怀力重千钧。 “人民至上”的价值追求,集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的根本政治立场。我们只有真正读懂了“人民至上”背后的信仰支撑、精神传承和使命担当,才能准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想所蕴含的核心要义。今天,我借“微党课”的平台,就“人民至上——中国共产党永恒的价值追求”与大家分享三点体会。

首先,我们要读懂人民至上的信仰支撑,因为这一“根本立场、根本使命、根本宗旨”是马克思主义政党最显著的标志。

为什么人的问题,是一个根本问题。我们都知道,人民性是马克思主义最鲜明的品格,人民立场是马克思主义政党区别于其他政党最显著的标志。作为一个马克思主义政党,中国共产党自成立之日起就始终在为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。党的十八大上当选总书记的习近平同志,在同中外记者见面时先后19次提到人民,明确提出“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”。这充分体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的出发点是人民、落脚点是人民,始终把人民作为决定党和国家前途命运的根本力量,深刻回答了新时代“为了谁、依靠谁、我是谁”这一根本问题。

还是在今年两会上,面对新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来的严峻挑战,习近平总书记谈到了一个备受关注的话题——今年的政府工作报告中,为什么没有具体设定经济增速目标?习近平总书记强调,“如果我们硬性定一个(目标),那着眼点就会变成强刺激、抓增长率了,这样不符合我们经济社会发展的宗旨,我们一直在讲“推动经济社会发展,归根到底是为了不断满足人民群众对美好生活的需要”“不以GDP增长率论英雄”,我们强调的是“必须把为民造福作为最重要的政绩。”这样一种“为了人民”“造福人民”的价值导向,彰显了习近平总书记真挚的人民情怀,是对马克思主义群众史观的不懈坚守与创新发展,更是坚定马克思主义信仰的必然选择。

第二,我们要读懂人民至上的精神传承,因为这种“更基本、更深沉、更持久的力量”是中华民族融入血脉的文化基因。

历史是最好的教科书。习近平总书记始终强调“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量”,“只有坚持从历史走向未来,从延续民族文化血脉中开拓前进,我们才能做好今天的事业”。 从这个意义上说,人民情怀从来不是无根之木,要读懂“人民至上”的价值追求,必须努力从优秀传统文化中汲取营养和智慧,延续文化基因、萃取思想精华、展现精神魅力。自古以来,中国人就主张“治国有常,而利民为本”。 从“人视水见形,视民知治不”到“圣人无常心,以百姓之心为心”,从“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”到“利民之事,丝发必兴;厉民之事,毫末必去”……这些经常出现在习近平总书记讲话中的文化典故,都充分体现着“为民忧民亲民敬民惠民”的民本思想。“山积而高,泽积而长”,可以充分看出,只有根植于历史文化、根植于中国大地的人民情怀才是醇厚的。中国共产党“人民至上”的价值追求具有深厚的思想底蕴和文化内涵,积淀着中华民族最深层的精神追求和最独特的精神标识,构筑了不忘本来、吸收外来、面向未来的中国精神、中国价值、中国力量。

第三,我们要读懂人民至上的使命担当,因为“全面小康一个都不能少”的庄重誓言充分彰显了中国共产党始终与人民心手相连、同甘共苦的血肉情谊。

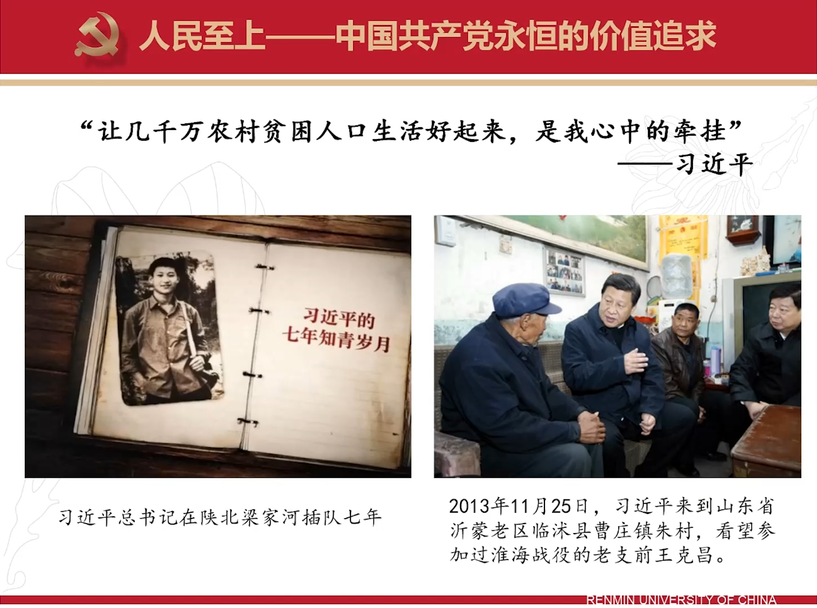

信仰是有温度的。细细品读《摆脱贫困》《之江新语》《习近平的七年知青岁月》等“学习经典”,我们总能透过那些温暖的画面、感人的细节、朴素的语言,触摸到无比真挚的人民情怀。陕北梁家河是习近平离开学校和家庭,走向社会“苦其心志、劳其筋骨、饿其体肤”的人生第一站,也是他读懂中国、读懂人民、读懂中国共产党的重要起点。在人生最宝贵的青春年华,年轻的习近平带领乡亲们打井坝、修公路、制沼气,正是在这里,他立下了“让乡亲们饱餐一顿肉,并且经常吃上肉”的朴素初心。从那以后,选择从政的习近平每每到基层考察调研,都要到老百姓家里走访,总会掀开锅盖看看群众家里吃什么,与他们谈话总能说到要害处、说到老百姓心窝里。正如习近平总书记所说,“让几千万农村贫困人口生活好起来,是我心中的牵挂”。

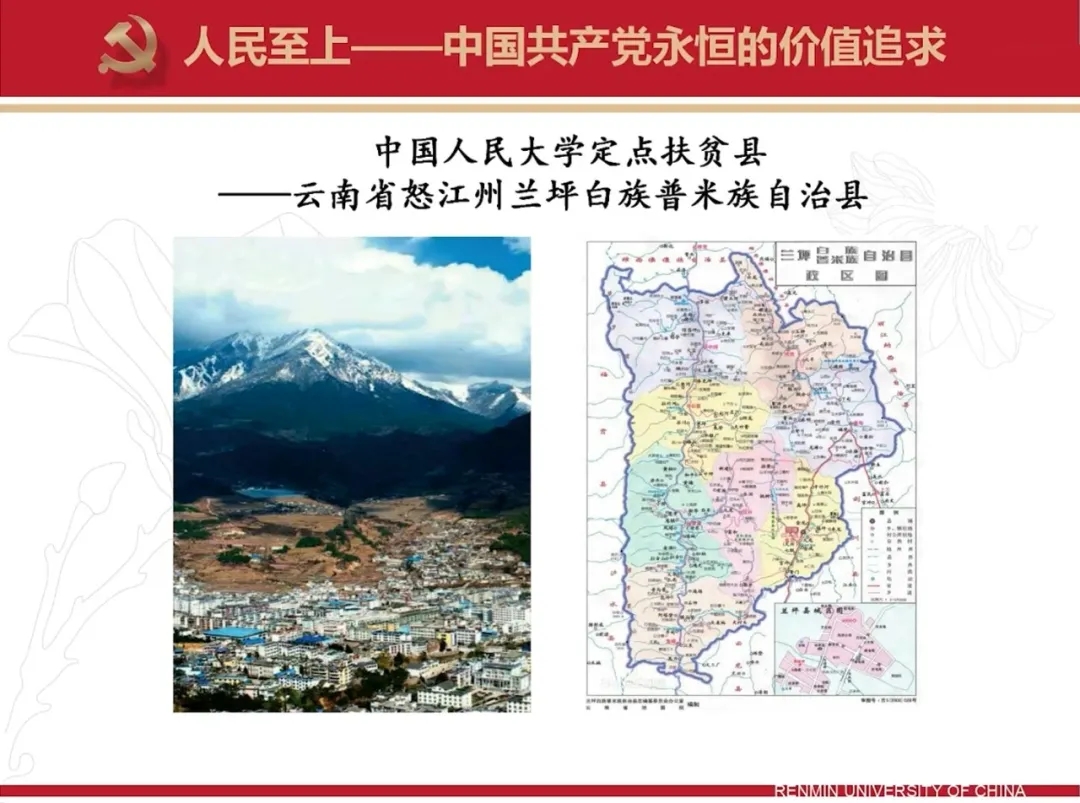

习近平总书记从2015年起就专门作出了打赢脱贫攻坚战的重大战略部署,明确要求“全面小康路上一个都不能少”。在这场特殊的“大决战”中,人民大学与千里之外的云南省怒江州兰坪县结下了千山万水隔不断的深厚情缘。兰坪位于“贫中之贫、困中之困”的“三区三州”地区,集革命老区、少数民族聚居区、高寒山区为一体。

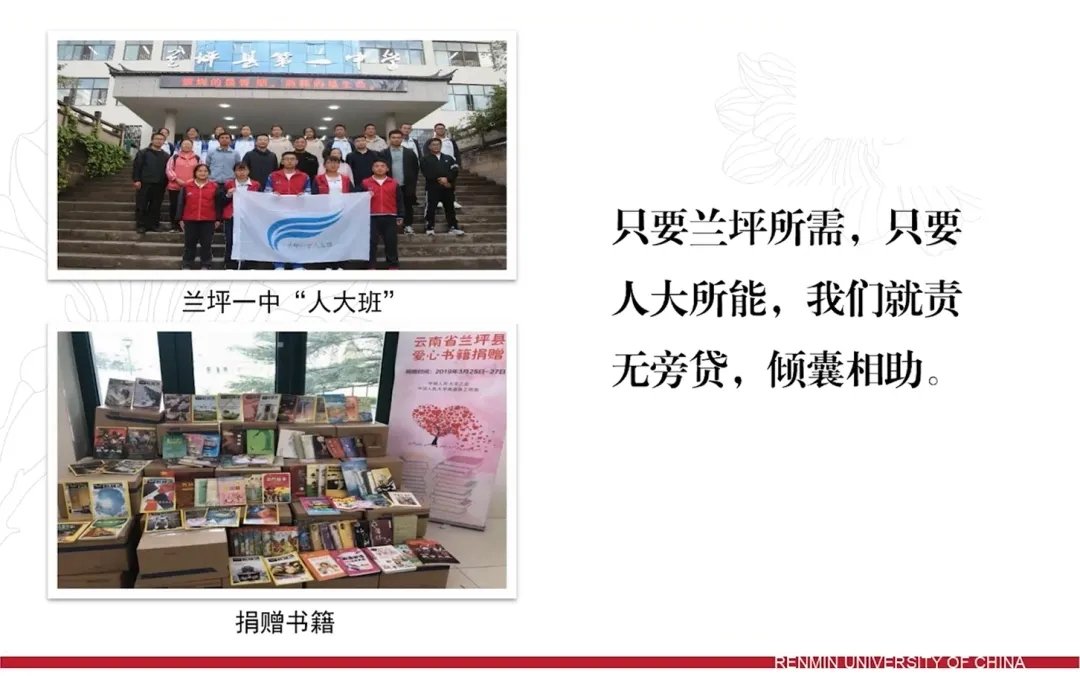

从2013年起,人民大学接续选派多位优秀年轻干部与教师,到兰坪县挂职支援建设;先后派出50名研究生支教团成员,扎根兰坪的中学,努力用知识的力量“点亮大山里的希望”;全面发动广大师生校友筹集大额资金直接投入精准帮扶项目。虽然一所学校的力量是有限的,但全体人大人努力做到只要兰坪所需,只要人大所能,我们就责无旁贷,倾囊相助。

大家可能会问,一所大学为什么要参与千里之外一个贫困县的脱贫攻坚?一所大学能做什么?其实,除了中国人民大学,还有很多教育部直属高校、地方高校都深度参与到了这场党中央亲自指挥的史无前例的脱贫攻坚战中,为的就是帮助这些贫困地区解决“两不愁、三保障”问题,摘掉戴了几千年的绝对贫困帽子,将与全国人民一同步入全面小康社会。这项在全世界高等教育史上都绝无仅有的工作,既生动诠释了中国特色社会主义制度的独特优越性,又充分体现了中国共产党领导的社会主义大学“为人民办学”的宗旨。

老师们、同学们、同志们,小到一所大学,大到一个政党和国家,有了人民的真诚拥护、有了人民的支持参与,就能无往而不胜。党的十九大报告提出了“培养担当民族复兴大任的时代新人”的重大命题。对于人生黄金期同实现“两个一百年”奋斗目标高度吻合的“强国一代”,大家赶上了最好的时代,要珍惜这个时代,勇做新时代的见证者、开创者、建设者,始终坚持“人民至上”的价值追求,始终站稳人民立场、永葆人民情怀,永远为人民做学问,按照习近平总书记的要求,“把论文写在祖国大地上、把学问写进群众心坎里”“ 让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花”,永远奋进在为中华民族千秋伟业不懈奋斗的新征程上!

谢谢大家!

人大校园里

党员同志们重温入党誓词

进行理论专题学习

共同庆祝中国共产党成立99周年

“我志愿加入中国共产党!”

中国人民大学明德广场,“开天辟地”彩车前,机关党委党员重温入党誓词暨战疫情七一宣誓会举行。

上午,庆祝中国共产党成立99周年党委理论学习中心组(扩大)专题学习会暨党员代表座谈会举行,党委书记靳诺讲话,党委副书记、校长刘伟主持会议,全体在校校领导王利明、贺耀敏、郑水泉、刘元春、杜鹏、朱信凯、齐鹏飞出席。会上认真学习了习近平总书记给复旦大学《共产党宣言》展示馆党员志愿服务队全体同志的回信,集体收看了教育部“党旗飘扬、筑牢红色防火墙” 七一专题微党课,师生代表就学习体会发言,校领导班子成员就学习回信精神进行讨论,获得北京高校表彰的先进典型代表发言。

在今天CCTV新闻联播刚刚播出的“心有所信 方能行远——习近平总书记给复旦大学青年师生党员的回信激励广大青年党员笃定前行 走好新时代长征路"中,介绍了中国人民大学“七一”专题微党课学习情况,并采访了学校的青年教师和学生。