您当前所在的位置 : 资讯平台 > 马克思主义中国化

社会治理创新的路径遵循

2019-04-29 来源: 《武汉大学学报》:哲学社会科学版 作者: 刘祖云

摘要:社会治理创新,既要符合社会生活常理,也要符合社会发展常识。社会治理的社会化、法治化和人性化是社会治理创新的路径遵循。基于“重叠性”理论视角分析所反映出的香港社会结构分化及功能专化程度明显高于内地的现状,内地社会治理的社会化一方面应顺应社会结构分化的趋势推进社会组织的多样化发展,另一方面应顺应社会功能专化的趋势提升社会组织的专业化水平;基于“嵌入性”理论视角分析所反映的香港与内地法治化进程的不同及内地法治化有更多社会拖累的现状,内地社会治理的法治化应注重改善并培育滋养法治健康成长的社会土壤,必须根治权力任性、资本贪婪和人情绵缠这三个顽疾,必须根植平等意识、规范意识和程序意识这三种意识;基于“现代性”理论视角分析所反映的香港社会已经现代化而内地社会正在现代化并正在经历现代化“恶果”较为集中且频繁发生的社会转型期的现状,内地社会治理的人性化应通过同时加大制度文明和精神文明的供给来防止“毒奶粉”“毒疫苗”等触犯道德和诚信底线的社会现象的滋生和蔓延。

在当下中国社会,社会治理创新的提法似乎成为一种时髦。笔者以为,社会治理创新,既要符合社会生活常理,也要符合社会发展常识。因此,笔者曾经就“社会转型与社会治理创新”这一问题发表拙见[1](P29-35)并做客讲座[2]。在如何加强和创新社会治理这一问题上,中共十九大报告不仅直接提出了社会治理的社会化和法治化,而且多视角多层面地描绘并指出了社会治理的人性化。

笔者认为,社会治理的社会化、法治化及人性化,既是社会现代化的重要内容,也是社会治理创新的路径遵循。由于香港是现代化的先发地区而先行经历了社会转型,而内地是现代化的后发地区且正在经历社会转型,因此,从内地与香港比较视角探讨社会治理创新的路径遵循,对于内地社会治理创新具有重要意义。为此,下面初步探讨三个问题:一是社会转型与社会治理社会化;二是社会转型与社会治理法治化;三是社会转型与社会治理人性化。

一、社会转型与社会治理社会化

笔者曾经认为,在社会发展研究方面有三大著名理论:一是依据生产力状况特别是科学技术状况不同将前后相继的人类社会划分为前工业社会、工业社会和后工业社会;二是依据生产关系状况特别是生产资料占有状况不同将前后相继的人类社会划分为原始公有制社会、私有制社会和公有制社会;三是依据包括生产力和生产关系在内的社会结构状况不同将前后相继的人类社会划分为传统社会、转型社会和现代社会[3](P4-6)。由于上述三种理论是分别从不同角度解读人类社会发展,这三种理论实际上既相互区别又相互联系。

所谓社会现代化理论,就是上述第三种理论。社会转型与社会现代化这两个概念均来自这一理论,其本质都是揭示人类社会如何从传统走向现代,不同的是前者注重过程,后者强调走向。其实,社会现代化理论是基于将前后相继的人类社会划分为传统社会与现代社会,起初并没有转型社会这一提法,这一提法其实来自著名社会学家金耀基教授的研究。金耀基教授曾经描述转型社会的三个特征[4](P66-67):一是异质性,即转型社会是传统因素与现代因素杂然并存的社会;二是形式主义,即转型社会是现代因素有其名不完全有其实的社会;三是重叠性,即转型社会是社会结构的分化与不分化及其功能的专化与普化相互重叠的社会。

上述第三个特征即重叠性表明,传统社会是社会结构不分化及功能普化的社会,现代社会则是社会结构分化及功能专化的社会,而从传统社会向现代社会转变的过程就是其社会结构不断分化及功能不断专化的过程。依据这一理论视角,仅从结构分化角度看,世界不同国家或地区至少可以划分为结构尚未分化、结构正在分化和结构较为分化三种类型。作为现代社会的中国香港显然处于结构较为分化的状态,而作为转型社会的中国内地显然处于结构正在分化的状态。

改革开放之前的中国内地社会,是一个相对封闭的社会,社会结构分化及功能专化程度较为低下。产生这一社会状况的原因,不仅因其社会发展程度不高,而且还因其实行的是政府包揽一切的高度集中的经济社会体制,这种体制使中国经济社会发展日益失去活力和动力。1978年开始的改革开放实际上是针对这种体制的弊端而展开的:首先开始的经济方面的改革围绕建立充满活力的市场化治理体制而进行,改革的基本取向是政府让权于市场;随后进行的社会方面的改革围绕建立“社会福利社会办”[5](P4-7)的社会化治理体制而进行,改革的基本取向是政府分权给社会。

社会治理的社会化改革,实际上是在社会结构的不同层面展开:

一是在社会宏观结构层面表现为有些社会治理职能不再由政府完全承担,即从政府为主体的一元化治理模式向政府为主体、政府为主导、政府为指导的多元化治理模式转变。这里,政府为主体的社会治理是指政府直接进行的社会治理,政府为主导的社会治理是指政府只是提供政策指导和资金支持的社会治理,政府为指导的社会治理是指政府仅提供政策指导的社会治理。

二是在社会中观结构层面表现为有些社会治理职能不再完全由社会职能组织或单位承担,即社会治理模式从“单位办社会”向“社会办单位”转变。所谓“单位办社会”,就是企业办社会、学校办社会、机关办社会等社会现象的总称,是指就业者所在单位在给其就业者个人提供工作机会的同时,还给就业者个人及家庭提供从摇篮到坟墓的生存型、发展型及享受型福利。“单位办社会”显然是社会发展及社会分化程度不高的表现,将其社会职能剥离给社会是社会转型的大势所趋。

三是在社会微观结构层面表现为有些家政管理职能和家务劳动事项不再由家庭承担,而是外包给社区服务机构或中介服务组织。这一变化不仅是为了适应社会结构的分化及功能的专化,也是为了适应家庭规模的小型化和家庭结构的核心化。

与内地社会处于结构正在分化的状态不同,香港社会在宏观、中观及微观结构层面均处于结构较为分化的状态。这里撇开宏观和微观不谈,仅从中观结构层面比较香港与内地社会结构分化程度的不同。笔者认为,在中观结构层面,香港与内地社会结构分化程度不同的一种最直观表现就是高校与社会的相互关系模式不同。如果说香港是“社会办学校”,其高校与社会是一种有机联系状态,那么内地还是“学校办社会”,高校与社会还没有完全摆脱机械联系状态。尽管随着内地“高校后勤社会化改革”的推进而使其“学校办社会”的程度逐步降低,但“学校办社会”的负担仍然较重:香港高校是社会办食堂,内地高校则还是学校办食堂;香港大学校园只有师生个人寝室,内地大学校园除师生个人寝室外还有教师家庭住宅;等等。这些在一定程度上反映了中观结构的不分化。结构的不分化必然影响其功能的专化,也就是说,高校社会负担过重必然影响其专项功能即教学和科研功能的发挥。

其实,像高校这样的专业组织的专业功能的发挥,不仅会受到社会结构变动的影响,还会受到甚至更会受到其他社会因素的影响。譬如,在“金钱可以代替一切”的特定社会情形下,高校只能“以经济创收为中心,然后教学搞一点并科研搞一点”。再如,在“政治可以代替一切”的特定社会情形下,高校只能“以贯彻落实其特定政治任务为中心,然后教学搞一点并科研搞一点”。当然,这里只是涉及社会结构分化及其功能专化状况对高校教学和科研功能发挥的影响。

基于重叠性理论视角,中国内地社会治理的社会化,在其操作层面的首要任务是培育和发展社会组织:一方面应顺应社会结构分化的趋势推进社会组织的多样化发展,即培育和发展满足不同社会治理需要的多样化社会组织。社会组织的培育和发展不应对口政府的不同职能部门,而应基于社会治理的不同需要。譬如培育和发展垃圾治理、厕所治理、楼道治理、河道治理等满足不同社会治理需要的社会组织。不同社会治理需要,既是不同社会组织存在的依据,也是不同社会组织发展的原因。另一方面应顺应社会功能专化的趋势提升社会组织的专业化水平,即培育并提升社会组织满足特定社会治理需要的专业化水平。在此方面,社会组织发展的重点,不应是其组织自身的大而全或小而全,而应是通过提升其专业化水平加强其社会治理功能的针对性和有效性。

二、社会转型与社会治理法治化

法治,是一种现代社会治理文明。法治化,即人类社会从人治走向法治,不仅是社会转型的核心内容,而且是社会文明的重要标志。正因为如此,我们党从十八大以来就坚持全面依法治国,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设[6](P7),社会治理的法治化因此在全面依法治国的轨道上阔步前行。在此基础上,党的十九大报告进而明确提出了社会治理的法治化,社会治理的法治化因此展现出光明前景。

社会治理法治化是一项久久为功的社会系统工程。之所以“久久”才能“为功”,是因为社会治理模式的改变以及由此导致的人们习以为常的思维和行为方式的改变,是一个传统因素与现代因素此消彼长的社会进化过程。也就是说,社会治理的法治化,是社会与法治相互选择并相互调适的艰难而又漫长的历史过程。

行文至此,一项著名的学术研究不得不提,即嵌入性研究[7](P8)。此项研究起初是探讨经济增长如何受制于社会因素的经济嵌入性研究,后来有学者将经济嵌入性研究延伸至法律嵌入性研究,并认为法律与社会的密切程度高于经济与社会的密切程度[8](P7)。也就是说,相对于经济而言,法律更受制于社会。既然如此,那么法律又是如何受制于社会的呢?笔者认为,制约或影响法律乃至法治最为基本的社会原因是社会现代化发展程度的不同,因为法律乃至法治是一种现代社会因素,是社会发展到较高程度的产物。从这个意义上讲,作为现代社会的香港和作为转型社会的内地,其社会治理的法治化程度无疑存在差别。

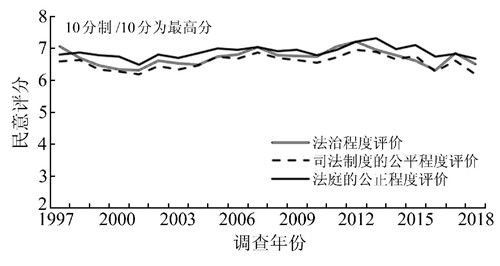

首先仅用两个指数和一个评价来看看香港回归以来特别是近年来的法治状况:一是全球治理指数。根据世界银行每年颁布的全球治理指数(WorldwideGovernanceIndicators)[9],香港地区在法治单项得分中长年保持在百分制的90分以上,是全球法治评分最高的地区之一。如在2016年的法治评分中,香港地区获评94分而位居世界第12名。二是全球法治指数。根据世界司法项目(WorldJusticeProject)每年颁布的全球法治指数报告[10],香港地区的法治指数一直居于全球前20名,是全球法治程度最完善的地区之一。如在2018年的法治指数排名中,香港地区位居第16名。三是香港居民评价。香港回归至今,香港居民对香港社会法治程度、司法制度公平程度和法庭公正程度的评价一直维持在较高水平,详情见图1。

图1 香港居民对香港法治程度、司法公平程度和法庭公正程度的评价

如果说香港的法治建设成果丰硕并举世公认,那么内地的法治建设正全面展开且砥砺前行。1949年以来特别是改革开放以来,我国内地的法治建设逐步提上议事日程并不断取得进展,党的十八大以来随着全面依法治国的推进,“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法深入推进,法治国家、法治政府、法治社会建设相互促进,中国特色社会主义法治体系日益完善,全社会法治观念明显增强。国家监察体制改革试点取得成效,行政体制改革、司法体制改革、权力运行制约和监督体系建设有效实施”[6](P137)。

尽管如此,但相对香港来说,内地在社会治理法治化方面还存在一些问题,“有法不依、执法不严、违法不究现象在一些地方和部门依然存在;关系人民群体切身利益的执法司法问题还比较突出;一些公职人员滥用职权、失职渎职、知法犯法甚至徇私枉法严重损害国家法治权威;公民包括一些领导干部的宪法意识还有待进一步提高”[11]。

导致上述问题存在的原因是多方面的,其中一个基本原因在于数千年人治历史的人治惯习还根深蒂固。相对香港社会而言,内地社会的法治化尚有更多的社会负担或社会拖累。因此,基于嵌入性理论视角,我国内地社会法治化的推进还有赖于社会建设,还有赖于改善并培育滋养法治健康成长的社会土壤。那么,如何通过社会建设来推进社会治理的法治化呢?笔者认为,作为滋养法治成长的土壤改善和培育工程,至少需要两个层面的艰巨努力,一是在行为层面必须根治三个顽疾,二是在思想层面必须根植三个意识。

(一)必须根治三个顽疾

基于近些年媒体曝光的权力腐败个案和笔者于2014年通过监狱访谈获取的36个权力腐败个案,笔者认为,权力的任性、资本的贪婪、人情的绵缠,既是影响我国社会健康运行和发展的三个顽疾,同时也是社会治理法治化的三个天敌。因此,随着社会转型的推进而不断根治这三个顽疾,既是社会治理法治化的必然要求,也是社会治理法治化的主要内容。

权力的任性是社会治理法治化必须根治的第一个顽疾。这里所说的权力,是指公共权力。权力的任性,是指权力的行使既不遵守相应的规范,也不接受相应的监督;既表现为权力的过量使用,也表现为权力的越界使用,尤其表现为公权私用。仅从党的十八大以来所揭露的大小权力腐败案例看,既有“高官”在其所管地区翻手为云和覆手为雨[12],在其所辖天地经营以自己为核心的团伙或帮派[13],也有“村官”在其村里称王称霸并利用各种机会肆无忌惮地中饱私囊[14]。因此,“加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”[6](P388),并在此基础上不断扎牢这个笼子,进而根治权力的任性,无疑是社会治理法治化的首要任务。

资本的贪婪是社会治理法治化必须根治的第二个顽疾。资本的增殖是资本的本性,是资本的生存理由或生存逻辑。然而,资本的增殖是建立在其经济规律和社会规范基础上的增殖。而资本的贪婪,则是在资本的增殖过程中,既不依照经济规律,也不遵守社会规范,甚至有时还丧尽天良。作为社会批判理论的马克思主义及新马克思主义均深刻揭露并批判资本的贪婪:前者认为资本的贪婪导致了整个社会的不平等;后者进而认为资本的贪婪还带来了城市空间的不平等[15](P1-7)。在当下中国社会,“毒奶粉”[16]、“毒疫苗”[17]等社会事件的发生,以及行贿受贿、偷税漏税等社会行为的猖獗,无不是资本贪婪的表现。2014年,笔者曾到监狱访谈了行政级别不同(从正科级到正厅级)和获刑程度不同(从刑期5年到死缓)的36个权力腐败个案[18](P1-10),并因此发现:第一,每个案件都与金钱有关,即都是因其贪占金钱的数量不同而获得不同的刑期;第二,每个案件都与权力有关,即都是将公共权力作为获取个人利益的资本。在此,笔者看到了另类资本贪婪,即将本不属于个人的权力当作个人资本并借此大肆捞取个人利益。由此可见,根治资本的贪婪特别是根治另类资本贪婪,无疑是社会治理法治化的艰巨任务之一。

人情的绵缠是社会治理法治化必须根治的第三个顽疾。这里所说的人情,其实是一个中性词语,既可用于好的方面,如用于相互关心乃至相互帮助;也可用于不好的方面,如用于相互索取乃至相互伤害。人情的绵缠,是指人情用于不好的方面,是指人情的工具化和功利化,即将人情用于非法获取社会资源甚至不达目的誓不罢休。中国武汉有句俗语“痞子怕绵缠”,意思是死皮赖脸也惧怕胡搅蛮缠。如果采用本文的话语,这句话的意思就是,比起死皮赖脸的痞子,胡搅蛮缠的熟人更可怕。党的十八大以来所揭露的件件权力腐败案例表明,公权私用大致有两种形式,一种是直接的公权私用,即有些党政官员利用手中的公权为自己及家人谋取利益,另一种是间接的公权私用,即有些党政官员利用手中的公权为他人谋取利益进而自己也从中得到好处。而这后一种公权私用的发生,又大多是人情的绵缠所致。因此,克服并根治人情的绵缠,既是社会治理法治化的需要,也是反对和防止权力腐败的需要。

(二)必须根植三种意识

社会治理法治化的推进,不仅应在行为层面根治上述三个顽疾,而且应在思想层面根植平等意识、规范意识和程序意识。

社会治理法治化必须根植的第一个意识是平等意识。这里所说的平等,既不是指经济收入没有多与少之分,也不是指管理角色没有领导与被领导之别,而是指人人平等享有做人的权利和做人的尊严,是指人权和人格的平等。之所以首先必须根植平等意识,是因为平等意识是法律意识的前提和基础,只有真正意识到做人的权利和尊严并不因为物质财富的多少和政治权力的大小而有丝毫区别,才能真正认同法律面前人人平等。当然,根植平等意识并非易事,由于官本位体制和机制在中国社会延续了几千年,等级意识乃至特权观念不仅成为社会强势群体的群体观念,而且成为社会弱势群体的群体意识。一个“从”字表明,即便两人同行也要分个主从,一个“众”字显示,如果三人共事要有上下之分。因此,根植平等意识,既需要不断厘清平等的准确涵义,更需要不断根除根深蒂固且风情万种的等级意识和特权观念。

社会治理法治化必须根植的第二个意识是规范意识。这里所说的规范,是指人们共同认可并共同遵守的行为准则。随着人类社会发展程度的不断提高,先后产生了习俗、道德、纪律、法律等不同形式的社会规范。由于习俗、道德是非强制性和非制度化规范,而纪律、法律是强制性和制度化规范,社会规范的演进因社会异质程度的提高以及由此而导致的社会张力的增强而发生了两个方面的转化:一是发生了从非强制性到强制性的转化,二是发生了从非制度化到制度化的转化。从某种意义上讲,上述两个方面的转化,就是从人治向法治的转化。当下中国社会,社会转型行进至关键期或深水区,社会矛盾和社会问题交织重叠,因而需要强力推进法治,即需要“任何组织或个人都必须在宪法和法律范围内活动”,“任何组织或个人都不得有超越宪法和法律的特权”[6](P138),“绝不允许以言代法、以权压法、逐利违法、徇私枉法”[11]。如果这些强制性规范要求真正成为每个组织和个人的规范意识进而成为其规范行为,那么就意味着我们的法治获得成功。

社会治理法治化必须根植的第三个意识是程序意识。从思想与行为的相互关系看,如果说平等意识是法律行为的前提,规范意识是法律行为的指令,那么程序意识则是法律行为的保证。以城市社会住房保障为例,无论是保障房的兴建,还是保障房的分配,任何一项涉及保障房决策的制定、执行、监督及评估,均应经历相应的程序。由于程序可以避免其治理的随意性而提高其治理的科学性,程序与否因而是区分人治与法治的重要标志。

(作者系中山大学粤港澳发展研究院教授、中山大学港澳珠江三角洲研究中心教授、中山大学社会学与人类学院教授、博士生导师 )