您当前所在的位置 : 资讯平台 > 教学管理

三年前的嘱托,人大人的承诺

2025-04-25 来源: 中国人民大学 作者: 中国人民大学党委宣传部 政策研究室

踏石留印山川阔

勇毅前行更出发

三年前的4月25日,习近平总书记专程到中国人民大学考察调研,赋予人民大学“走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路”的光荣使命,为学校阔步新征程指明了前进方向、提供了根本遵循、注入了精神动力。

三年来,世纪馆广场前“青春向党、不负人民”“复兴栋梁、强国先锋”的人大心声始终嘹亮,道路两旁久久回荡的掌声、欢呼声依旧响亮。三年来,全体师生牢记嘱托,以习近平总书记重要讲话精神为行动指南,始终坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,把立德树人成效作为检验学校工作的根本标准,高举思想旗帜、感受实践伟力、赓续红色血脉、推动五育融合、深化综合改革、面向世界舞台、拓展发展空间、护航学生成长,用心用情教育引导学生牢记党的教诲,立志民族复兴,不负韶华、不负时代、不负人民,在青春的赛道上奋力奔跑,争取跑出当代青年的最好成绩。

高举思想旗帜

以思政“金课”示范引领

大中小学思政教育一体化建设

三年前,习近平总书记在学校考察调研的第一站就前往思政课智慧教室观摩现场教学,并在现场首次深刻揭示“思政课的本质是讲道理”,希望人民大学绵绵用力,久久为功,止于至善,为全国大中小学思政课教学提供更多“金课”。

思政课是立德树人的关键课程,思政引领力是中国特色社会主义教育强国建设政治属性的核心体现。把思政课建设作为学校发展的基础工程、灵魂工程、战略工程,守正创新推动思政课建设内涵式发展,全方位锻造大中小学思政教育一体化的价值牵引力、资源聚合力、创新突破力,是学校讲好这堂“金课”的关键所在。

突出系统观念,创新实施思政“金课”建设工程。将“思政金课建设”作为“新路建设十大工程”的重中之重;党委书记和校长担任思政课建设领导小组组长,校领导“一对一”联系思政课教师、带头听课讲课,实现各门思政课“全覆盖”……一整套“班子齐上阵、常委总动员、全校一盘棋”的思政课建设体制机制逐步完善。

凝聚全校合力,开好讲好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课。成立全国首家“概论”课教学研究会,加强党的创新理论体系化学理化研究阐释和成果应用,全面构建习近平新时代中国特色社会主义思想概论及分领域重要思想的高质量课程群……一系列循序渐进、螺旋上升的本硕博思政“必修课+选修课”课程体系率先形成。

争作示范引领,推动大中小学思政教育一体化建设。建强北京高校思政课高精尖创新中心,发起成立首个全国大中小学思政课“金课”建设联盟,辐射234所大中小伙伴学校、服务全国14万余名思政课教师、7万余名马克思主义理论及相关学科研究生。与陕西延安中学、北京育才学校等发起共建共享联盟,创设“北京中轴线上的大思政课”“博物馆里的大思政课”等品牌活动,创新探索大中小学生入党入团入队集中宣誓活动,推动党团队育人链条贯通衔接、校内外育人场域有机统一……在丰富的历史文化资源中,新时代立德树人的强大效能加快释放。

在北京这座“亘古亘今,亦旧亦新”的千年古都,人大学子触摸到传统文化与现代文明交相辉映、工业文明向数智文明延伸迭代的强劲脉搏。同学们行走在中华民族的建筑之轴、历史之轴、精神之轴,投身于中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践,更加深刻读懂了中华优秀传统文化的深厚根脉,感受到中国式现代化的强劲律动,领悟到习近平文化思想的思想魅力和实践伟力!

感受实践伟力

以“大思政课”更好发挥

新时代伟大成就的教育激励作用

习近平总书记在学校考察调研时寄语广大青年,“用脚步丈量祖国大地,用眼睛发现中国精神,用耳朵倾听人民呼声,用内心感应时代脉搏”。学校持续做强新时代伟大变革实践育人、党的创新理论网络育人“两大场域”,形成“名师领衔、青教带队、校地联动、本研一体”新模式,打造具有鲜明青年底色和人大特色的“先锋”社会实践体系,造就忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于社会主义的先锋力量。

思政教育“小课堂”与社会“大课堂”如何有效融合?关键是党的创新理论、社会实践、思政课堂三者的深度融合。

在“第一现场”,“当事人讲当年事”,育人模式推陈出新。聘请32位习近平总书记在正定、福建、浙江、上海等地工作时的亲历者及地方一线干部担任学生实践导师,与习近平总书记考察过的革命旧址、文博单位、乡村街巷、骨干企业等100余家单位携手共建综合实践育人基地,与河北、福建、浙江等地共建中国式现代化创新实践研究基地,组织千余名学生赴习近平新时代中国特色社会主义思想的重要孕育地、先行示范地、典型代表地等伟大思想形成发展的“第一现场”品味真理的味道。

在广袤田野,“真问题练真本领”,育人方式守正创新。坚持“实践出题、师生答题、实践验题”,持续选派优秀学生定向、对点、常态服务中西部基层,结合专业所学、解决社会需求,引导学生将论文写在大地上、将实验做到田野间、将所学用在一线中,发现“真问题”、研究“真学问”、提出“真建议”、产出“真成果”。

在祖国大地,“大思政讲大时代”,育人格局焕然一新。打造“博物馆里道中华、纪念馆中守初心、大国边疆铸团结、脱贫攻坚写担当、老区振兴做贡献、千村百巷谋发展、生态园区看保护、开放前沿当闯将、网络空间奏强音”等特色社会实践育人矩阵,三年来,1200余支队伍、1.5万余名师生奔赴全国400余个县(市、区)学思践悟、挺膺担当。

一堂堂“行走的大思政课”里,人大学子扎根中国大地,“小我融入大我,青春献给祖国”,深入了解国情社情民情,感悟实践伟力,不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,真正经受思想淬炼、接受精神洗礼。

赓续红色血脉

让光荣革命传统和鲜明红色基因

成为学生成长成才的力量根基

习近平总书记在学校考察调研时高度肯定人民大学的光荣革命传统和鲜明红色基因,强调要“守好党的这块重要阵地”,要“讲好中国共产党的故事,讲好党创办人民大学的故事”。

红色基因贯穿于中国共产党创办、领导、发展新型高等教育的全过程和各领域,激荡着中国特色社会主义大学熔铸信仰、锻造脊梁的如炬使命。学校坚持用红色血脉滋养精神品格、用红色基因涵育时代新人,奋力引领广大师生在深植红色根脉中熔铸忠诚品格,不断增强勇当开路先锋、争当事业闯将的思想自觉、行动自觉。

深耕红色校史精神沃土。扎实推进校史编研工作,组织出版“校史文库”,推进编纂出版《吴玉章全集》《成仿吾全集》,推出新版红色校史主题录取通知书,连续两年向全体新生和新入职教师发放成仿吾老校长的回忆录《战火中的大学》;全面重塑校史资源管理体系,启动“红色基因传承赓续与珍贵文献保护工程”;打造以开学毕业典礼为主体的仪式育人体系,用“人大精神谱系讲堂”贯穿新生入学教育,让“人大红色校史”成为人大人的“第一课”。

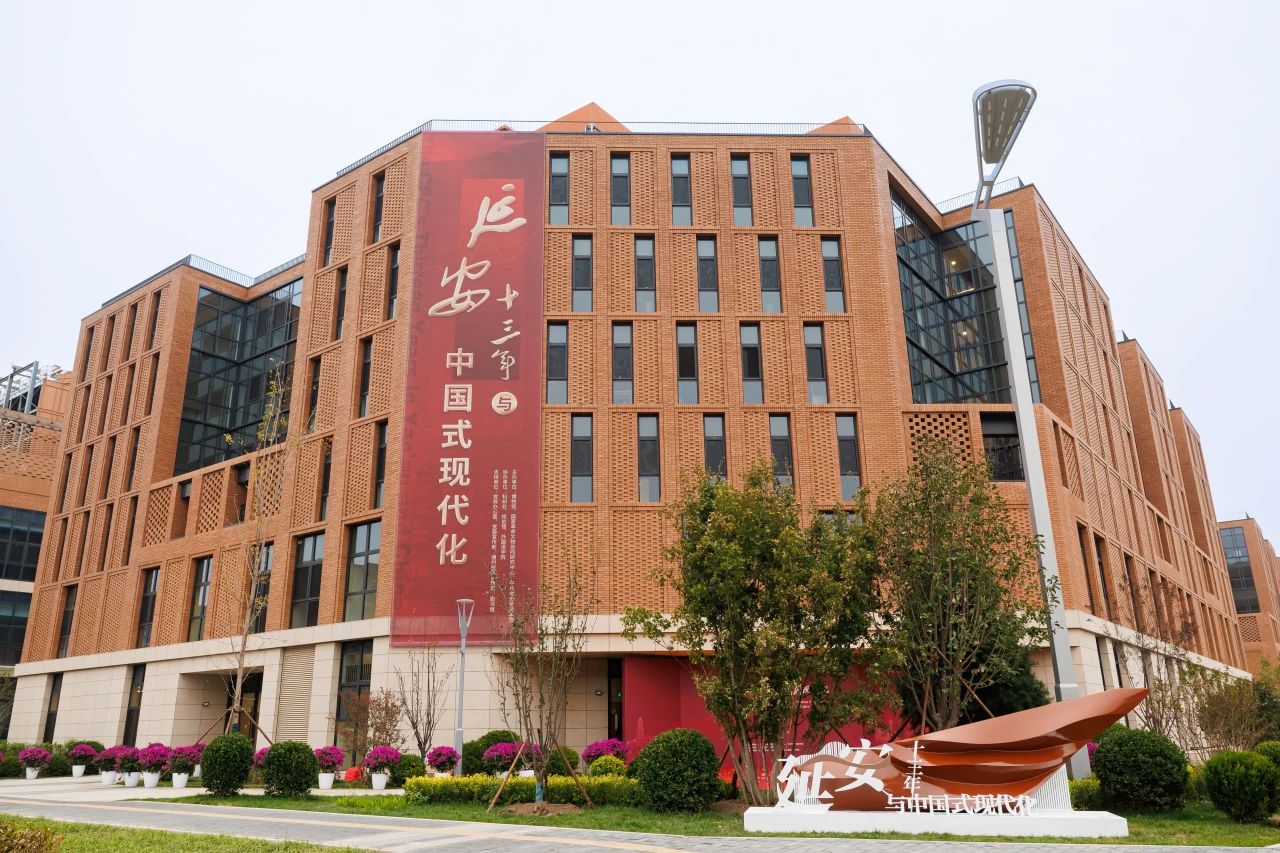

打造红色文化育人磁场。加强校地联动,保护好建设好陕北公学、华北联合大学、北方大学、华北大学和中国人民大学建校初期铁狮子胡同1号等办学旧址校史建筑群、博物馆群,重磅打造“中国共产党与中国新型高等教育”“延安十三年与中国式现代化”等红色主题展览,与陕西延安和四川荣县共建红色文化人才教育基地,全力讲好以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系。

打造红色文化育人磁场。加强校地联动,保护好建设好陕北公学、华北联合大学、北方大学、华北大学和中国人民大学建校初期铁狮子胡同1号等办学旧址校史建筑群、博物馆群,重磅打造“中国共产党与中国新型高等教育”“延安十三年与中国式现代化”等红色主题展览,与陕西延安和四川荣县共建红色文化人才教育基地,全力讲好以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系。

激活红色品牌创新动能。创办“陕公大学堂”系列公益讲座,至今已举办6季共177场、覆盖线下线上听众累计10万余人;打造《先锋·人大组歌》音乐舞蹈史诗、《陕北公学》原创校史话剧等品牌文化活动,培育“人大红创”品牌;紧扣“先锋分子”精神内核,呈现顶天立地的校史人物、感人肺腑的红色故事、鼓舞人心的伟大精神,将不朽的历史演绎出历史的不朽。

88年前,毛泽东同志为陕北公学成立题词。88年后,人大学子在红色足迹中一次次重温那段光荣的历史,感受那股穿透时空的精神力量,聆听来自远方的召唤——“党和人民需要什么样的人,我们就要成为什么样的人!”

推动“五育融合”

构建“时时向善、处处浸润、人人出彩”的

全面发展工作体系

习近平总书记在全国教育大会上强调,要健全德智体美劳全面培养体系。学校全面贯彻党的教育方针,高质量、一体化、贯通式完善学科体系、教学体系、教材体系、管理体系,构建“时时向善、处处浸润、人人出彩”的全面发展工作体系,充分激活“五育融合”的育人势能。

“三全育人”综合改革不断深化。建强学生党建和思想政治工作委员会,统筹推进大中小一体化、本硕博一体化建设和高质量发展,全面加强班主任和辅导员队伍建设、学生国防教育和心理健康教育、学生课外学术实践、文化志愿服务等……全员、全过程、全方位育人向纵深发展。

“全面发展”评价导向不断树立。全力推进“智慧思政3.0”学生发展平台建设,推动实现“成长地图一网尽知、成长数据一站集成、成长表现一键生成、成长评价一单可见”有机统筹;全面推进学生荣誉奖励综合改革,首次面向在德智体美劳等方面获得重大奖项、取得重大突破、作出重大贡献、争得重要荣誉的学生或团队开展“先锋奖章”评选……人大榜样故事愈加闪亮。

“五育融合”育人生态不断构建。创设吴玉章学院,创办研究生“劳模班”“英模班”;邀请“八一勋章”“劳动模范”获得者、“全国三八红旗手”、奥运冠军等先进典型代表走进校园传递榜样力量;升级体育核心基础课程体系,建强“美育大讲堂”、劳动教育实践等品牌活动,群众性体育、浸润式美育、实践性劳动教育品牌越擦越亮。

三年来,学校涌现一大批彰显新时代人大精神品格的优秀学生,在中国式现代化进程中挺膺担当。人才培养之基,在全面发展中不断夯实。

深化综合改革

推动建构中国自主的知识体系

与走好人才自主培养之路相融相促

习近平总书记指出,“从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变,必须以改革创新为动力”。改革破局则发展突围,机制重塑则动能澎湃。

深化教育综合改革是培养担当民族复兴重任的时代新人、确保党的事业后继有人的战略之举,是育栋梁、争先锋的务实之策。学校真抓实干深化全面综合改革,以新改革促进新发展,不断推进学校系统性重构、整体性重塑、机制性重建,奋力打造支撑引领中国式现代化的先锋力量。

将培养改革作为关键一招。召开新时代人才培养大会、学科发展工作会议,制定实施《面向2037建校百年人才自主培养创新行动计划》,重构“以学为中心”教学形态,强化新文科、新工科、新理科、新农科、新医科“五新”学科融合交叉,健全“立德树人”“求是学术”“先锋实践”三大体系,完善“学院—书院—社区”协同育人机制,健全纵向本硕博贯通、横向多层次学科交叉的多元立体创新人才培养模式,全面提高人才自主培养质量、造就拔尖创新人才。

将“两个自主”作为重要支撑。坚持建构中国自主的知识体系与拔尖人才自主培养协同推进,新设全国首家中共党史党建学院、国家治理工程学院、智慧治理学院等20多家新型学院和44个拔尖创新人才培养项目,抢先布局建设文明学、中国古典学等一级学科,持续加强以古文字学、考古学等为代表的冷门绝学和基础学科的挖掘研究,联合60多家高校组建“建构中国自主的知识体系大学联盟”,成立13个自主知识体系学科联盟,每季度举办中国自主的知识体系成果发布会,形成“科研—教学—实践”一体化的育人模式。

将“数智赋能”作为创新动力。建好建强高瓴人工智能学院、苏州人工智能学院,开展“人机协同”教学改革,实施AI赋能教育教学改革专项行动,用好AI助教、教育机器人,建设涉外法治、数字人文等学科大模型,探索人工智能伦理、数据科学与大数据技术等新兴领域学科建设,构建“AI+人文社会科学”交叉学术生态体系,推进人才培养理念创新、体制创新、方法创新、路径创新。

着力深化本科教育教学综合改革、提升人才自主培养质量,学校在推进高水平教育综合改革的进程中,展现出高度的政治自觉、向前的战略定力和坚定的使命担当。

拓展发展空间

将投身中国式现代化

作为学生成长成才最大的舞台

习近平总书记在全国教育大会上强调,要“以科技发展、国家战略需求为牵引,着眼提高创新能力,优化高等教育布局,完善高校学科设置机制和人才培养模式”,这一重要论述为高等教育服务国家战略需求提供了根本遵循和行动指南。

教育是国之大计、党之大计,拓展发展空间的根本目的在于为党育人、为国育才。学校始终坚持服务国家战略与育人使命深度融合,将服务中国式现代化建设转化为学生成长成才的机遇之路、奋斗之路、圆梦之路。

以“大格局”厚植育人沃土。学校锚定党和国家战略需要,围绕习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大战略,坚持“多校区联动、一体化发展”战略,构建贯通京津冀、长三角、粤港澳等国家战略区域的育人网络,在雄安新区、广东深圳、浙江义乌、福建福州、福建南平、四川宜宾等地新设或升级建设一批教学科研机构,成为学生扎根实践、锤炼本领的“大课堂”,让发展空间拓展与人才成长同频共振。

以“新坐标”赋能成长舞台。通州校区作为新时代党和国家支持学校建设“中国特色、世界一流”大学的战略之举,始终秉持“育人功能优先”原则,自2024年9月先期运行以来,累计开展学术论坛、红色展览、党建主题等活动近300场。2025年秋季学期,通州校区将全面投用,28个教学单位将正式进驻,迎来首批硕士研究生新生,未来将成为学校的主校区。校区内“一核两轴六片四中心”的功能布局,为学生提供沉浸式学习体验。

以“大战略”引领成才之路。学校着力打造面向实践的教育教学模式,在多地建设咨询服务中心,围绕乡村振兴、生态文明、新时代社会工作、涉外法治等国家重大战略,场景化、在地化、具身化开展调查研究,努力打造理论研究的“天然实验室”、教育科技人才一体改革的“创新试验田”、服务支撑中国式现代化的“实践先锋地”。

“在中国大地上,每一堂课都连接着国家战略,每一次实践都在回答时代之问”。人大学子以青春之力投身中国式现代化,让人生在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

护航健康成长

大力弘扬人民教育家精神

守牢师德师风“第一标准”

习近平总书记在学校考察调研时指出,教师要“做学生为学、为事、为人的大先生”,赋予了新时代人民教师崇高使命,为新时代教师队伍建设举旗定向、指路引航。

教师是立教之本、兴教之源。教师队伍高质量发展是落实立德树人根本任务、迈向教育强国新征程的关键所在。学校持续强化对教师队伍的政治引领、价值引导和发展引航,推动教育家精神融入教师培养、培训全过程,引导树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负,努力培养“经师”和“人师”相统一的教师队伍。

以“价值航标”有力铸魂强师。学校实施教育家精神铸魂强师行动,举办弘扬践行教育家精神研讨会,复原吴玉章老校长办公室、成仿吾老校长办公室和卫兴华教授书房场景,与地方共建“吴玉章故居陈列馆”“高铭暄学术馆”等教育基地,编辑出版《大师文库》《大先生》等主题出版物,系统构建教育家精神传承矩阵。

以“长效机制”筑牢师德师风。坚持师德师风第一标准,细化教师职业行为负面清单,研制导学关系百条规定,结合党纪学习教育,完善让教师“不敢失德、不能失德、不愿失德”的治理体系,为培养担当民族复兴大任的时代新人筑牢纪律屏障。

以“多维路径”赋能教师成长。健全教师理论学习制度和实践研修体系,一体化推进“进、选、育、管、用、退”全流程重点领域改革,着力破除“五唯”痼疾,丰富破格晋升职称赛道。支持青年人才成长发展,打造“青年人才摸排、青年平台交流、青年项目资助、青年成果评价、青年人才宣传”的“五青联动”青年创新生态,真正实现人才“出得来”“接得上”“撑得起”。

“传承红色基因血脉,牢记‘为党育人、为国育才’的初心使命”,阔步行进在自觉弘扬践行教育家精神的奋进之路上,广大教师严守师德师风底线,以自己的人格魅力和学识风范教育感染学生,当学生为学、为事、为人的先行者,做品格、品行、品位的“大先生”。

面向世界舞台

培养具有全球领导力的

高素质青年人才

习近平总书记指出,“参与全球治理需要一大批熟悉党和国家方针政策、了解我国国情、具有全球视野、熟练运用外语、通晓国际规则、精通国际谈判的专业人才”。

“为人类谋进步、为世界谋大同”,是党办的大学必须有的胸怀担当。学校积极落实习近平总书记提出的“三大全球倡议”,充分发挥哲学社会科学在融通中外文化、增进文明交流中的独特作用,努力培养推动时代变革的战略领航者、破除文化壁垒的文明对话者、跨越地域疆界的命运共同体建设者。

把锻造全球领导力作为责任使命。成立全国高校第一所全球领导力学院,培养全球未来领导人和青年领袖。办好全球首个横跨中欧美“管理学三学士学位国际项目”,深度参与尼雷尔领导力学院建设运营,抓好涉外法治、区域国别等战略人才培养,连续三年举办高校青年人才国际胜任力大赛,不断探索复合型、国际化人才培养路径与方案,致力于构筑跨文化知识融通的人才培养高地。

把推动文明互鉴作为特色优势。立足我国实践构建全球文明对话合作网络,设立中希、中法、中匈、中非、中国—西班牙等文明交流互鉴合作研究中心,持续办好通州·全球发展论坛、中欧文明论坛、亚洲政策论坛等品牌国际论坛,积极参与承办首届世界古典学大会、世界互联网大会,让青年学子在跨文化交流中厚植文明互鉴基因,成长为兼具人文厚度、时代锐度与全球广度的战略传播先锋。

把参与全球治理作为培育平台。积极搭建全球治理实践平台,加强“留学人大”“全球求是学者”品牌和能力建设,开展“国际组织人才领航计划”研学活动,加深学生对国际组织运行机制和重大议题的理解,举办全球发展公共政策青年创新大赛,鼓励学生关注并参与全球性问题的研究和解决,为构建人类命运共同体培育“生力军”和“行动派”。

把参与全球治理作为培育平台。积极搭建全球治理实践平台,加强“留学人大”“全球求是学者”品牌和能力建设,开展“国际组织人才领航计划”研学活动,加深学生对国际组织运行机制和重大议题的理解,举办全球发展公共政策青年创新大赛,鼓励学生关注并参与全球性问题的研究和解决,为构建人类命运共同体培育“生力军”和“行动派”。

人大学子正以破土新竹之势,在气候变化议题里传递中国智慧,于数字治理中贡献中国方案,逐渐成长为既能扎根中国大地、又能对话寰宇文明的新时代使者,让人类命运共同体理念在接续奋斗中绽放光华!

“

要坚持党的领导,传承红色基因,扎根中国大地,走出一条建设中国特色、世界一流大学新路。

”

三年来,中国人民大学高擎旗帜铸魂育人、守正创新勇当先锋,坚定不移走好建设中国特色、世界一流大学的新路,学校各项事业迈上新征途、书写新篇章。全体人大人深切感受到——党的创新理论是育人最重要的思想武器,新时代伟大实践是育人最重要的文化滋养,红色基因是育人最重要的精神底色,改革创新是育人最重要的内生动力。

风正潮平,自当扬帆破浪。新征程上,全体人大人必将牢记嘱托真抓实干,踔厉奋发改革创新,用实际行动擦亮“党办的大学让党放心,人民的大学不负人民”的精神底色,奋力建设守正创新的“新人大”、与时俱进的“新人大”、快速发展的“新人大”!